お知らせ INFORMATION

お知らせ

どうして虫歯ができるのか?

こんにちは、衛生士の田中です。

そもそも虫歯とは何か

虫歯は、主にミュータンス菌による「細菌感染症」です。

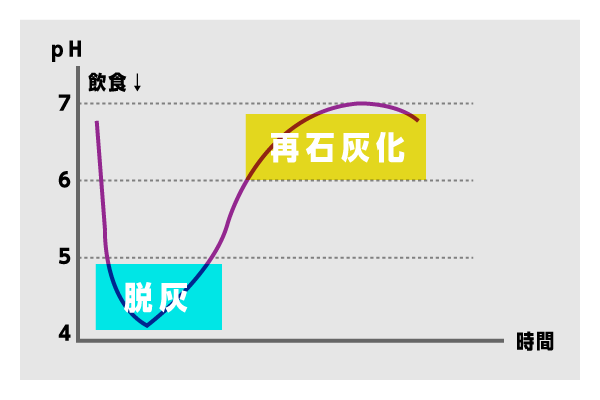

歯に付着した細菌が産生する「酸」により、歯の表面が溶ける「脱灰」がおこります。通常は唾液の働きにより歯の表面は「再石灰化」され元の状態に戻りますが、このバランスが崩れ、再石灰化が間に合わず脱灰が進んでしまう疾患が虫歯の状態です。

これに対し、細菌が出す毒素により歯茎が炎症を起こす感染症が「歯周病」です。

虫歯の原因

虫歯の原因は諸説ありますが、主に以下の4つの条件がすべて揃った時に発生するといわれています。

- ・歯と宿主(質)

- ・微生物(細菌)

- ・基質(ばい菌のエサとなる糖分)

- ・時間(酸に曝されている時間)

これは、「Newbrum(ニューブラン)の4つの輪」と呼ばれるもので、カリフォルニア大学サンフランシスコ校歯学部口腔生物学者のアーネスト・ニューブラン教授が1970年初頭に提唱した虫歯発生の理論です。※1960年代に提唱された「Keyes(カイス)の輪」という3つの要因(歯質・食物・菌)が重なることで虫歯が発生するという理論に加え、「時間」の因子が追加された考え方が、「Newbrum(ニューブラン)の4つの輪」です。

虫歯を防ぐために

これらのニューブランの提唱した4つの輪(歯と宿主・微生物・基質・時間)の条件が「揃わないようにする事」が、虫歯を予防する上で重要となります。

4つの条件が揃わない為にできることは何でしょうか?それぞれの「要因」の内容と「対策方法」を細かく見ていきましょう。

4つの輪:「歯と宿主」

歯の質・唾液の質・歯並びなど、宿主となる本人が生まれ持った性質に加え、年齢や生活習慣、服用する薬の種類なども影響します。歯にプラークが付きやすいかどうか、虫歯になりやすいかどうかといった部分に大きく関わってきます。まずは自分の口腔内の性質を知り、自分に合った対策をすることが大事です。

〈対策方法〉

①フッ素塗布再石灰化を促進する働きのあるフッ素を歯の表面に塗布することで、歯質を強化し虫歯を予防することができます。

歯の状態にもよりますが、初期の虫歯であればフッ素塗布だけでも自然治癒する場合があります。

さらにフッ素には「歯を溶かす原因となる酸」が作られるのを防ぐ働きや、抗菌作用もあり、口内環境に働きかけ虫歯菌の活動を抑えるという点でも、フッ素塗布が大変有効と考えられています

フッ素塗布は小児歯科でおなじみですが、もちろん大人でも歯科医院での処置がを受けることが可能です。

また、市販のフッ素配合歯磨き粉や洗口液を日常のケアに取り入れることも効果的です。

②唾液腺を刺激するお口の中は通常、中性(口腔内pH6.8~7.0)に保たれていますが、食事をした後は酸性に傾きます。口内が酸性の状態が長く続くと、歯のエナメル質を構成する成分が溶けだし(=脱灰)虫歯になりやすくなります。これに対し、唾液には酸性に傾いた口内を中性に戻し、脱灰された部分を再石灰化する働き、さらに抗菌作用があります。このため、唾液が充分に口の中にある状態を保つことが大事です。

もともと唾液の量が少ない方や、ストレスや服薬によって唾液量が少ないと感じる方は、ガムを噛んだり、唾液腺(耳下腺・顎下腺・舌下腺)をやさしくマッサージするなどの刺激で、唾液の分泌量を増やすようにしましょう。

③歯列矯正歯並びが悪いことは見た目の問題だけでなく、歯磨きしにくく、磨き残しをしやすくなる場合があります。

食べカスが口内に残っている状態は虫歯の原因にもなりますので、歯並びにより歯磨きしにくい部位がある場合は、歯列矯正を検討しても良いかもしれません。また、歯磨きに自信のない方は、歯科医院で定期的な歯のクリーニングを受け、歯垢・歯石をしっかり除去することもおすすめです。

4つの輪:「微生物」

酸を作る能力が高く歯垢を作りやすい「ミュータンス菌」は、虫歯菌とも呼ばれ、虫歯の原因となる主な微生物(細菌)です。ミュータンス菌が歯垢の中で酸を出し続け、歯を溶かしていくことで虫歯となります。

人は生まれた時にはミュータンス菌を持っていません。乳歯が生え始める1歳半~生え揃う3歳くらいまでまでにミュータンス菌の感染を防ぐことが大事ですが、主に家族感染などを通して多くの人がミュータンス菌に感染してしまいます。大人になってからミュータンス菌を完全に除去することは非常に困難ですので、虫歯にならないためには、ミュータンス菌の活動を助長しないように、他の3つの条件を揃えないようにすることが大事です。

4つの輪:「基質」

基質とは、ミュータンス菌のエサとなる砂糖(ショ糖)などです。ミュータンス菌は砂糖から虫歯の原因となる「酸」や「不溶性グルカン」という物質を作りだします。

「酸」は歯を溶かし、「不溶性グルカン」はミュータンス菌の住み家となる歯垢を作ります。つまり、口内の砂糖をエサに、ミュータンス菌が虫歯になるための活動を活発化させるのです。

〈対策方法〉

砂糖の代わりにキシリトールキシリトールは砂糖と同じくらい甘い糖分ですが、ミュータンス菌はキシリトールを消化することができないため、不溶性グルカンを作り出すこともできません。その結果、歯垢がつくられにくくなり、虫歯にも繋がりにくくなります。

代替甘味として「はちみつ」はどうかというと、主成分であるブドウ糖と果糖からは不溶性グルカンは産生されない点で歯垢はできにくいものの、酸は作られますので虫歯を誘発する要因となります。

「時間」

虫歯発生の条件の4つ目の輪としてニューブラン教授が提唱した「時間」とは、歯が酸に曝されている時間のことです。

ミュータンス菌の活動を抑制するために、この時間を短縮することが重要となります。

〈対策方法〉

早めの歯磨き食事をすることで、細菌により酸が作られ口腔内が酸性に傾くこと・アルカリ性の唾液の働きにより中性へと戻されることは「歯と宿主」の項目でも説明しました。

口内が中性に戻るまでの時間は個人差がありますが、食後の歯磨きによりこの時間を短縮し、虫歯になりにくくすることが可能です。食事のあと、なるべく早めにしっかりと歯磨きをすることが虫歯予防において非常に重要となる訳です。

また、長時間食事を続けたり、口内が自然に中性に戻る時間を与える前に頻繁に間食することは、虫歯予防の観点ではあまりおすすめできません。

まとめ:虫歯予防の心構え

虫歯発生に関する4つの条件と、それぞれの対策を少し細かく説明してきました。最後に、虫歯を予防するための心構えとして簡単に対策内容をまとめたいと思います。

- 1. 口腔内環境を良くする

(唾液腺マッサージ・フッ素塗布・定期健診など) - 2. 細菌の管理

(歯磨きによる菌の数のコントロール※子供の場合はそもそも感染させない) - 3. 細菌にエサを与えない

(糖質のとりかた・代用甘味料の利用) - 4. 口の中に甘いものがある時間を短くする

(ダラダラ食べない・食べる時間を決める)

歯の健康は、お口だけではなく全身の健康にも繋がります。

虫歯になるメカニズムや自分自身のお口の状態を知り、予防のために上記のことに気を付けてみてください。さらに、定期的な歯科受診で専門家にチェックしてもらうことを習慣づけ、虫歯を予防しましょう。

カテゴリ

月別アーカイブ

- 2024年7月 (1)

- 2024年6月 (6)

- 2024年5月 (10)

- 2024年4月 (4)

- 2023年10月 (1)

- 2023年8月 (2)

- 2023年7月 (6)

- 2023年6月 (37)

- 2023年5月 (33)

- 2023年4月 (4)

- 2023年3月 (25)

- 2023年2月 (15)

- 2023年1月 (41)

- 2022年12月 (34)

- 2022年11月 (27)

- 2022年10月 (14)

- 2022年9月 (21)

- 2022年8月 (11)

- 2022年7月 (9)

- 2022年5月 (6)

- 2022年4月 (26)

- 2022年3月 (19)

- 2022年2月 (10)

- 2022年1月 (6)

- 2021年12月 (4)

- 2021年11月 (14)

- 2021年10月 (8)

- 2021年9月 (1)